フリーワード

診療科

用途から探す

受付時間

【午前】7:30~11:30

【午後】原則予約制

診療時間

【午前】9:00~13:00

【午後】14:00~17:00

面会時間

テレビ面会実施中

休診日

日曜日・祝日・12月30日~1月3日

放射線科

- トップページ

- 診療科・部門のご案内

- 放射線科

放射線科医とは

放射線科医とはどんな仕事なのか、病院内で何をしているのか、具体的にイメージするのは難しいかもしれません。放射線科医とは何なのか、また、病院内での役割を紹介させていただきます。

- 画像診断専門医

放射線医学は主に放射線診断学と放射線治療学に大別され、加えて近年は放射線診断学を応用して治療を行うインターベンショナルラジオロジーが発展してきました。

当院着任後は画像診断専門医として、主に当院で行われるCT・MRI検査について、検査ごとに適切な撮像範囲および撮影法の指示(いわゆる検査の質の管理)とその読影業務を行っております。

当院でのCT・MRI検査については、翌診療日までにほぼ全件読影しています。また、依頼医からのコンサルト対応や、患者様の経過報告や診療方針の確認・決定を行うカンファレンスにも参加し、各診療科の医師との連携を深めています。 - 画像診断で臨床医をサポート

日本はCT・MRI装置の普及率は群を抜いて世界一であり、非常に身近な、そして最も重要な診断ツールの1つとなっています。行われた検査からより多くの情報を収集し、得られた情報の中で必要なものをピックアップして依頼医に迅速かつ正確に伝えることが放射線科医にとって最も重要な役割であると考え、これを信条として業務に当たっています。

また、大学病院と異なる点として、専門領域だけでなく全身のありとあらゆる部位の解剖や疾患について幅広い知識が必要となります。また、1人の医師がある患者様に行われた全ての画像検査を読影することで、その患者様の全身状態や問題となる病態をより深く追求する ことができます。これが市中病院での放射線科の難しい所であり、醍醐味であると言えます。

地域の医療機関との連携

地域医療連携室を通して地域の医療機関との検査装置の共同利用、情報の共有も図っています。

今後もより一層地域医療に貢献できますよう励んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

検査機器の紹介

当院は現在CT1台、MRI2台が稼働しております。その他にもさまざまな検査を実施しています。

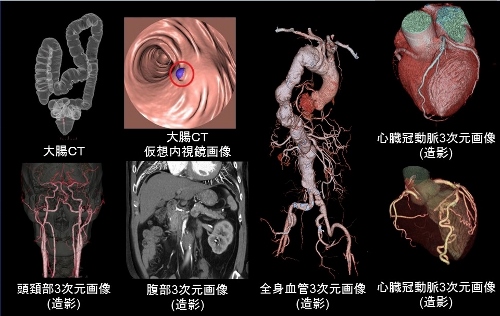

CT(コンピュータ断層撮影法)[64列マルチスライスCT(GE社製 Revolution EVO) ]

CT(computed Tomography):コンピュータ断層撮影法の略です。X線発生装置が身体の周りを回転して360°方向よりX線を照射し、身体を透過したX線の情報をもとに断層画像を作ります。(放射線被ばくがあります)

当院の装置は、1回転最速0.35秒で0.625mmという薄さの断面像を64枚収集することができ、広範囲の検査部位を高速でスキャンすることができます。

従来の装置に比べ高画質なうえ、息止めや静止時間の短縮、放射線被ばくの低減が可能で、検査時における患者様の負担が少なくなり、安心して検査を受けていただけます。また、高速スキャンが可能になったことと最新の画像処理技術により心臓CTと大腸CT検査もできるようになりました。

64列マルチスライスCT 臨床画像

64列マルチスライスCT臨床画像はこちら。

MRI(核磁気共鳴)[3.0テスラMRI(PHILIPS社製 Ingenia 3.0T)]

MRI(Magnetic Resonance Imaging):磁気共鳴画像の略です。 磁石の大きなトンネルの中に体を入れて、磁力と電磁波を用いて身体の断面画像を作ることができる画像診断装置です。

被ばくのない安全な検査です。

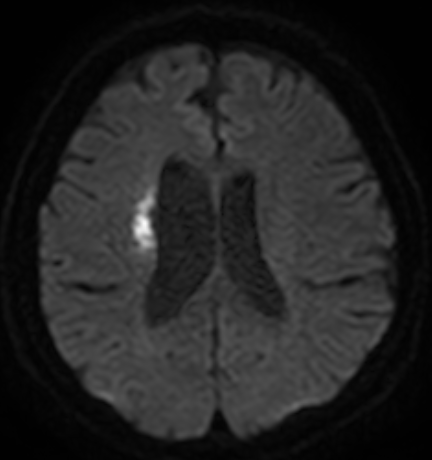

CTと同様の体の断層像が得られますが、CTでは厚い骨に囲まれた骨髄、椎間板、頭部一部、関節は不得意な部分もありますが、MRIは脊髄や脳の細かな情報を得ることができます。

当院のMRIは高磁場でより優れた画像を得ることができます。例えば、急性の脳梗塞では、症状が出現してからの数時間はCTでは病変がでないことがありますが、拡散強調像という操作で描出することが可能です。

- 2018年1月導入

- 最新鋭のフルデジタルMRIで、より高精細画像

(従来の3テスラ装置より40%画質向上)

MRIの拡散強調像による発症後間もない急性期の脳梗塞巣

被ばくは?

CTスキャンおよび、X線撮影装置は微量ながら検査部位に被ばくがあります。しかしながら、病変を描出すると言う必要な目的のために被ばくを最小限に押しとどめ、総合的に判断しています。個々の患者様が最良となる、より優しい高度の医療を当放射線科ではこころがけております。

詳しくは、放射線科(検査部門)「放射線被ばくについて」をご覧ください。

中地 俊介

なかじ しゅんすけ

| 役職 | 部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脳神経系画像診断 救急画像診断 |

| 資格 |

日本放射線学会専門医 |

| メッセージ | 大学病院で培った知識、経験、技術を生かして、患者様にとって安心・安全な検査を受けていただけるよう、また、臨床の先生方の診療に役立てるよう正確・迅速な画像診断を心懸けて参ります。 |

専門外来

病棟紹介